哈尔滨是一座承载着光荣革命传统和红色基因血脉的英雄城市。翻开新中国成立前哈尔滨人民革命斗争的历史画卷,无不凝结着中国共产党人洒下的鲜血和留下的足迹。哈尔滨作为东北地区第一个建立党组织的地方,在东北地区乃至中国革命斗争史上留下了浓墨重彩的光辉史页,为迎接新中国的到来做出了不可磨灭的历史贡献。

一、点燃燎原“星火”——引领东北地区党团组织建设,把东北人民反帝反封建军阀斗争推向新阶段

1921年中国共产党的诞生,是中华民族发展史上开天辟地的大事变。经历这一改变中国命运的大事变后,哈尔滨和全国一样,革命形势发生了根本变化。中国共产党非常重视东北地区工人运动的开展和在东北建党的工作,先后派马骏、罗章龙、陈为人、李震瀛等一批优秀的共产党员到哈尔滨进行革命活动。1921年11月,中共北京地委派地委委员、中国劳动组合书记部北方分部主任罗章龙赴东北考察工运工作。经过几个月的艰苦工作,罗章龙对整个东北地区的工人阶级状况和工人运动情况有了较为全面、具体的了解。回到北京后,他向中共北京地委提交了《关于东北工人状况和在东北建党、建工会具体意见》的书面报告。对此,中共北京地委非常重视,在北京沙滩红楼听取了罗章龙考察的详细汇报。罗章龙向中共北京地委建议,派专人到哈尔滨开展革命活动和筹建党组织。

1923年3月,中共北京地委根据罗章龙和共产国际的提议,决定派负责北方铁路总工会工作的陈为人和京汉铁路总工会秘书李震瀛前往哈尔滨开展建党工作。陈为人、李震瀛到哈尔滨后,即深入社会进行调查,发现《哈尔滨晨光》报“独树一帜、标新立异”,文字又通俗易懂,是一份进步的报纸。陈为人、李震瀛决定登门拜访《哈尔滨晨光》报主办人韩迭声。他们与韩迭声接触后,一见如故,当即表示愿为报社义务工作。此后,陈为人、李震瀛即以《哈尔滨晨光》报记者的公开身份,广泛接触社会各界,积极进行革命宣传活动。陈为人、李震瀛等还创办了“哈尔滨通讯社”和“哈尔滨青年学院”,开展对广大人民群众的革命宣传教育,为建立党团组织进行思想上、组织上的准备。

哈尔滨通讯社当年使用的编辑出版设备。

陈为人、李震瀛在开展革命活动的同时,注重培养党团积极分子,相继在进步青年中发展了5名社会主义青年团团员。1923年7月,中国社会主义青年团哈尔滨支部成立。1923年8月以后,中共北京区执委又先后派社会主义青年团团员彭守朴和中共党员陈作霖到哈尔滨协助陈为人、李震瀛筹建党团组织工作。此时,哈尔滨有党团员9人。其中,党员3人,团员6人。1923年10月,成立中共哈尔滨组(亦称中共哈尔滨独立组),陈为人为负责人,这是东北地区最早成立的中共组织。

1925年10月,中共中央直属的中共北方区执行委员会成立,李大钊任区委书记。为进一步加强对东北地区党组织的领导,中共北方区执行委员会派刚从苏联回国的吴丽石到哈尔滨从事党的工作。同年11月,吴丽石到哈尔滨后,首先整顿了党团组织,1925年末,建立中共哈尔滨特别支部,吴丽石任书记。根据中共四大确定的“重视工人运动的精神”,吴丽实与中共党员姜文洲、刘湘益等人打入铁路机务段和中东铁路总工厂开展革命活动。经过吴丽石等人细致的工作和不懈的努力,很快在三十六棚成立了“中东铁路青年协进会”,并在工人中先后发展9名党员,1926年1月,成立黑龙江地区第一个工人党支部——中东铁路工人党支部,吴丽石任书记。

1926年4月,中共哈尔滨特支书记吴丽实在马家沟比乐街召开特支扩大会议,改组哈尔滨特支,成立中共北满地委(亦称哈尔滨地委),吴丽实任地委书记。中共北满地委成立后,主要任务是发展党员,建立党的基层组织。1926年春至1927年9月期间,中共北满地委建立和领导下的党组织包括:哈尔滨市内的三十六棚、地包、学生、警察、皮鞋等6个支部,外市县的安达、双城、牡丹江、长春、吉林等支部,此外在中东路沿线各站满洲里、海拉尔、博克图、昂昂溪、穆棱、横道河子、绥芬河等均有党的小组或党员活动。同时奉天、柳河、台安等许多地方党组织也纷纷建立。在中共北满地委的领导下,以哈尔滨为源头,成立了绥芬河、横道河子、牡丹江、双城、安达党支部。呈现了以中共哈尔滨党组织为中心向东北地区辐射的趋势。

中共哈尔滨组,犹如撒在东北大地上的一颗革命火种,以燎原之势迅速燃遍东北大地,为哈尔滨也为东北地区党组织的建立与发展奠定了基础。中共哈尔滨组的成立,标志东北人民反帝反封建军阀的斗争进入了一个由无产阶级政党领导的崭新阶段,为灾难深重的哈尔滨人民和东北人民带来了光明和希望。

二、吹响抗日“号角”——引领东北人民开展反日斗争,哈尔滨成为东北抗战的“总指挥部”

1927年10月,东北地区第一次党员代表大会在哈尔滨道里区中国十三道街48号召开。会议听取了陈为人传达党的八七会议精神的报告;通过了《我们在满洲的政纲》等纲领性文件;建立了第一届中共满洲省临时委员会。陈为人被选为省临委书记兼宣传部部长、秘书长。在中共满洲省临时委员会的领导下,哈尔滨、长春、吉林、大连、奉天等东北党的组织相继得到了恢复和发展,为东北地区党组织的发展壮大奠定了重要基础。

1928年9月,中共满洲省临时委员会召开第三次全东北党员代表大会,大会正式决定将中共满洲省临时委员会改为中共满洲省委。1931年底,中共满洲省委机关从沈阳迁到哈尔滨,哈尔滨成为东北地区开展反日斗争的指挥中心,东北地区的革命斗争有了坚强有力的领导核心。在哈尔滨,中共满洲省委制定了《抗日救国武装人民群众进行游击战争》的纲领性文件,一方面加强对各地抗日义勇军的领导,一方面创建党直接领导下的抗日武装。此间,党的“武装抗日、保卫家乡、保卫东北”的号召在哈尔滨各阶层人民中引起强烈的反响。

1932年1月,哈尔滨保卫战爆发。中共满洲省委号召士兵和群众联合起来,打倒日本帝国主义及其走狗。各级党组织奔走于工厂、学校及呼海路沿线,发动工人、农民、学生支援抗日军队。哈尔滨保卫战及周边五常、依兰、宾县、珠河、木兰、方正、延寿等县的义勇军,给日伪军以沉重打击,为建立共产党领导的抗日武装力量奠定了基础。自1932年春开始,中共满洲省委先后派出党团员干部,赴东北各地独立创建抗日游击队。曾在哈尔滨工作或学习过的杨靖宇、赵尚志、魏拯民、李兆麟、金伯阳、许亨植、夏云杰、周保中、冯仲云等受党派遣,陆续奔赴东北各地抗日武装斗争最前线,他们中多人成为东北抗日联军著名将领和抗日英雄。

1932年5月,共产党员张甲洲以黑龙江籍的北平大学生为基础,建立了北满地区党领导下的第一支抗日武装——巴彦反日游击队。根据在东满、磐石、宁安、汤原、巴彦和珠河等地发展抗日武装斗争、创造游击区域的战略方针,1933年10月,在中共满洲省委的领导下,中共珠河中心县委以离开抗日义勇军孙朝阳部队的赵尚志等7人为基础,建立了珠河东北反日游击队,标志着哈东地区乃至整个北满抗日斗争发展到一个新时期。随着珠河东北反日游击队影响日益扩大,根据中共满洲省委指示,以游击队为核心,将珠河、延寿、宾县周边的抗日武装统一编制,成立东北反日游击队哈东支队,扩充了部队兵员,开拓了游击区域。赵尚志领导的东北反日游击队哈东支队,以卓有成效的抗日游击活动,使日伪当局在北满的统治受到很大威胁,令敌人闻风丧胆,恐惧异常,在日军中有“小小的满洲国,大大的赵尚志”的说法。

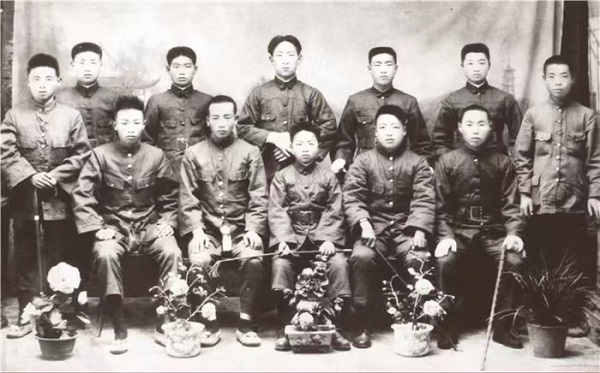

赵尚志(前排中)与巴彦反日游击队部分人员合影。

随着中共满洲省委的不断发展壮大,党在东北地区的影响力不断扩大,积蓄和发展了东北地区的革命力量。1935年8月1日,中共中央发表《为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),提出建立抗日民族统一战线的具体办法是:“组织全中国统一的国防政府”和“组织全中国统一的抗日联军。”1935年冬,东北人民革命军等各部队相继接到《八一宣言》,使战斗在抗日斗争第一线的广大指战员和人民群众受到极大鼓舞。1936年2月,以杨靖宇、赵尚志、李延禄、王德泰、周保中等和汤原游击队、海伦游击队的名义发表了《东北抗日联军统一军队建制宣言》,宣布将人民革命军、反日联军、反日游击队一律改成东北抗日联军。为了进一步扩大抗日统一战线,发展党所领导的抗日部队,根据《八一宣言》和《东北抗日联军统一军队建制宣言》要求,从1935年冬到1936年8月,东北人民革命军第一、二、三军,东北抗日同盟军第四军,反日联合军第五军,东北人民革命军第六军,相继改编为东北抗日联军第一、二、三、四、五、六军。到1937年11月,又先后组建了东北抗日联军第七、八、九、十、十一军。从此,在中国共产党领导下的各地名称不同、建制不同的抗日武装,相继改编为统一的“东北抗日联军”。

在东北人民艰苦卓绝的抗日斗争中,中共满洲省委以扩大城乡人民的反日运动进行武装斗争作为党的中心任务,创建抗日武装,开辟红色根据地,使党领导下的抗日武装从无到有、从小到大、从弱到强,成为抗击日伪军的重要力量。哈尔滨作为东北抗战“总指挥部”所在地,为东北抗日武装的建立和发展作出了重要贡献。

三、追寻革命“真理”——引领马列主义在中国传播,构建和巩固了通往苏俄和共产国际的“红色之路”

十月革命一声炮响,给中国带来了马克思列宁主义。然而在哈尔滨,马克思列宁主义的传播要比国内其他地区早得多。马列主义在哈尔滨传播之始,可追溯到中东铁路修建时期。1905年11月,在哈尔滨的俄国布尔什维克组织——俄国社会民主工党哈尔滨工人团建立。该组织活动的主要基地就在中俄工人共同作业的中东铁路哈尔滨临时总工厂。俄国社会民主工党哈尔滨工人团负责人舒米雅茨基(当时化名“西林”),以车工(当时称“盘旋工”)的身份作掩护,在中国秘密开展革命活动。俄国十月革命胜利后,马列主义在哈尔滨的传播势头,因俄国布尔什维克党人宣传力度不断加大、大批旅俄华工回国、中国先进知识分子及早期共产党人的有序宣传,尤其是共产国际“东方路线”的施行,进而达到高峰。受李大钊革命思想的影响,拥护新文化运动的先进知识分子邓洁民在哈尔滨创办东华学校,宣传新思想,倡导社会主义,成为在哈尔滨传播马列主义的先行者。

中东铁路的建成,使中国铁路与俄国西伯利亚铁路相通、成为连接亚洲和欧洲的重要交通要道。这条道路与中国革命先驱者和中国共产党建立了千丝万缕的联系,形成了一条通往苏俄和共产国际的“红色之路”。哈尔滨是这条红色之路的中枢、中转,成为必经之地。

1919年“五四运动”后,刚成立不久的共产国际十分关心中国人民的反帝反封建的革命斗争,频繁同中国的革命力量接触,宣传社会主义革命思想,并迅速建立密切联系,帮助中国建党。鉴于情报和交通联络的需要,共产国际在中国共产党地下党组织的支持和帮助下,在哈尔滨建立了国际交通局。在哈尔滨及满洲里、扎赉诺尔、密山等国境线地区续建了5个交通站和联络处。这对加强东北地区党组织与党中央驻共产国际代表的联系,起到了很大的作用。中国共产党诞生后,从1921年11月至1924年5月间,路经哈尔滨去苏俄的中国共产党人有30多人。其中包括参加远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会的张国焘、王尽美、邓思铭、高君宇、邓培、林育南、夏曦等;参加共产国际第四次、第五次和第二次赤色职工国际代表大会的陈独秀、刘仁静、王俊、李大钊、王荷波、彭述之和刘清扬等。李大钊参加共产国际第五次代表大会,来去都在哈尔滨停留,住在堂兄李祥年的同乡王芳田在哈尔滨道外开设的宏昌茂杂货铺里。李大钊还向王芳田介绍了俄国十月革命和苏联人民经济建设情况,并断言中国革命非走俄国人的路不可。

1928年,中国国内政治形势严峻,严重的白色恐怖使得召开党的大型会议变得极为困难和危险。在共产国际的帮助下,中国共产党第六次全国代表大会会议地址确定在苏联莫斯科。会前,全国各地前往莫斯科的代表,除一部分由上海经海参崴到达目的地外,大部分由上海经大连到哈尔滨,由哈尔滨经满洲里或绥芬河赴莫斯科。为保证中共六大代表安全赴苏,中共中央指派中共哈尔滨县委在哈尔滨设立了秘密接待站。这一年春天,哈尔滨地下党秘密开始护送中共六大代表的工作。县委指派中共党员李纪渊负责接待站的工作。与李纪渊一起负责接待工作的还有阮节庵、沈光慈等人。接待站就设在外国四道街14号阮节庵的住处。此外,党中央还派在中共中央妇委工作的杨之华(瞿秋白的夫人)带着小女儿瞿独伊从上海到哈尔滨,协助哈尔滨县委完成接待任务。

位于哈尔滨道里区红专街的中共“六大”代表秘密接待站。

中共六大代表是分三批出发的,到哈尔滨后又重新编组,随时安排去中苏边境。当时通过哈尔滨接待站安排出境的党的领导人有瞿秋白、张国焘、罗章龙、周恩来、李立三、夏曦等。哈尔滨护送六大代表接待站,前后接待、护送了40多位六大代表,使其通过“红色之路”安全到达莫斯科,保证了中国共产党第六次全国代表大会于1928年6月18日在莫斯科顺利召开。

中共六大是在极其秘密、严峻的条件下,唯一一次在国外举行的具有重大历史意义的党的代表大会。中共六大代表能够安全赴苏,哈尔滨地下党的秘密护送功不可没。在哈尔滨秘密接待站参与护送中共六大工作的阮节庵后来回忆说:“在这以后的一天,李纪渊到我家,总结了这段护送中共六大代表的工作情况后说,这些日子大家都很辛苦,可是作为中共哈尔滨地方组织,我们完成了一项重要任务,为中共六大的召开作出了贡献。”

四、筹备协商“建国”——引领探索协商民主新路,亲历和见证中国共产党与民主党派肝胆相照、共商国是的重大历史进程

1948年4月30日,中共中央审时度势发布《中共中央纪念“五一节”口号》(以下简称“五一口号”),号召“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”,由此揭开了筹建新中国的序幕。1948年,毛泽东主席和中共中央在“五一口号”发布前后的多封信电中,都确定在哈尔滨筹备和召开新政治协商会议。

响应中共中央“五一口号”的各民主党派、各人民团体、各界民主人士、少数民族人士和海外华侨的代表人士,从全国各地和国外突破重重封锁,陆续到达解放区。1948年9月13日,第一批北上民主人士乘苏联“波尔塔瓦号”从香港出发,9月27日上午到达朝鲜罗津港,登岸稍事休息后即换乘火车,于9月29日抵达哈尔滨。9月29日,民盟中央领导人沈钧儒、三民主义同志联合会中央常委谭平山、农工民主党执委会主席章伯钧、原国民党军19路军军长蔡廷锴等民主人士,突破重重困难,一路辗转,来到哈尔滨。沈钧儒、谭平山、章伯钧、蔡廷锴等到达哈尔滨,即与先后到哈的民主人士会合,使中共中央与民主党派面对面协商新政协成为可能。

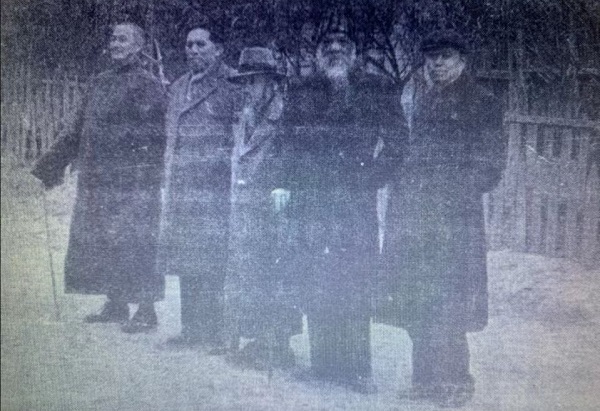

沈钧儒、谭平山、蔡廷锴、章伯钧、朱学范1948年10月在哈尔滨。

哈尔滨的马迭尔宾馆见证了人民政协全新启航的历史时刻。在中共中央直接领导指挥下,东北局主要领导与在哈尔滨的民主党派代表的讨论协商于1948年10月下旬正式开始。地点在马迭尔宾馆二楼会议室。正式会议进行了三次,当时称之为新政协诸问题座谈会。第一次新政协诸问题座谈会于10月21日举行,会议议题是受中共中央委托与各位代表研讨协商《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》的各项建议,通过对新政协性质与任务这样一个题目的讨论协商,解决了毛泽东、周恩来提出的新政协谁召集、谁主持、谁领导、谁参加的根本性和方向性问题。第二次新政协诸问题座谈会于10月23日举行,重点议题是具体讨论协商参加新政协筹备会的范围问题。这次会议讨论的问题涉及中共统一战线政策问题,所以会议发言非常踊跃,会议气氛非常热烈。第三次新政协诸问题座谈会于11月15日举行,此次会议的中心议题是就中共中央11月3日的“复函”进行协商讨论。大家表示完全同意中共中央意见,并提出两条新建议。经在哈尔滨的中共东北局高岗、李富春与八位民主党派代表三次座谈会和多次商谈,并汇集香港、上海、李家庄方面民主党派的意见,最后于1948年11月25日,在哈尔滨最后达成《关于召开新的政治协商会议诸问题的协议》。

达成《关于召开新的政治协商会议诸问题的协议》,是民主人士到达解放区后,在新政协筹备活动中取得的一项重要成果。这份协议是筹备新政协活动的第一份正式文件,也是多党合作产生的第一份重要文件。哈尔滨作为全国解放最早的大城市,中共中央东北局所在地、东北解放区的首府,亲历和见证了中共代表与民主党派和民主人士协商筹备新政治协商会议的重大历史进程。

五、倾力支援“前线”——引领做好战争胜利保障工作,为东北和全国解放作出重要贡献

1946年4月,东北民主联军进驻哈尔滨,由此开启了哈尔滨城市历史的崭新篇章。作为中国共产党在全国解放的第一座大城市,哈尔滨以其特殊而重要的地位承担了繁重的支前任务。

1946年底,蒋介石发动的内战全面爆发。到1947年,解放战争发展到了白热化的程度。此时,解放全东北的条件逐渐成熟,但在武器装备上我军却比国民党差得多。为提高人民军队的作战能力,在工业基础比较薄弱的条件下,哈尔滨市充分利用原有的条件组织军工生产。据统计,“1946年至1948年全市机械行业职工共生产六○迫击炮2337门、六○炮弹25万发、六○炮宣传弹2000枚,掷弹筒261个、掷弹筒弹4万发,八二迫击炮弹2万发,爆破筒1.5万支,信号枪2276支,土坦克18辆,马刀1万把”。1947年6月4日,中共哈尔滨市委书记钟子云在市委系统党员干部会议上指出:“前方有90万军队在打仗,需要大量的军需生产、人员补充和物资供应”“集中一切力量支援解放战争,是市委今年的具体任务之一”。为了完成大量的军需任务,哈尔滨市工商局与东北军需部建立了经常的协同关系,共同组织完成各种军用被服、鞋帽等加工任务。仅1947年和1948年两年,哈尔滨市共生产单军服67.4万套;棉军服54.9万套、棉皮帽76.1万顶、棉大衣46.8万件、棉手套61万副、棉袜子11.2万双、棉皮鞋6.1万双、棉被1万条;夹皮鞋3.3万双;胶鞋59.7万双。1949年1月至2月还完成生产单军衣40万套。

1947年,国民党在全国战场受挫后,大耍“关内停战、关外大打”的阴谋。为了向前线补充兵员,中共哈尔滨市委根据东北行政委员会的指示精神设立了扩军委员会,通过基层政权和工会、民青、妇联、农会等群众团体召开大会,向群众广泛宣传参军参战的重要意义。哈尔滨市及周边各县许多青壮年、农民积极分子表现出高昂的政治热情,纷纷报名参军参战,掀起了参军的热潮。父送子、妻送郎、兄弟相送,敲锣打鼓扭秧歌,披红戴花送新兵,给军属挂光荣匾的动人场面随处可见。在解放战争中哈尔滨市除去零散招募的志愿兵外,共有五次大规模的招兵活动。分别是:1945年11月,哈尔滨市保安总队3500人,后来扩充到7500人;1946年4月我军进驻哈尔滨市后,三五九旅及各部队在市内扩军3000人;1946年“松南”反攻开始时,总部警卫团六纵队补充新兵800人;1947年,我军在东北战场转入战略反攻前夕,六纵队、卫戍部队和松江独立团各军校征兵10200人;1948年组织哈尔滨市公安总队招兵1500人。五次参军人数计为23000人,占哈尔滨适龄青年的23%。哈尔滨周边各县参军人数达10万人左右。充分显示了广大人民群众踊跃参军、保田保家的革命热情。在1947年“夏季攻势”前,哈尔滨市组织了3000余人的战勤队奔赴前线。从1947年1月到1948年夏、秋、冬三大攻势期间,郊区和大中学校先后选派出2107名民工和数百名青年学生,帮助转运从前线下来的23480名伤病员,他们为伤病员唱歌、读报、喂饭、换药,进行细心护理,使伤病员在精神上受到很大鼓舞。随着形势的发展及解放战争的节节胜利,中共中央决定从东北解放区抽调5万名干部接收并管理新解放的城市,因此补充和培养干部成为当务之急。哈尔滨市以全国解放大局为重,积极筹建各级各类学校培训干部,使之成为中央选派南下干部的重要来源。从哈市派出的南下干部在配合军事斗争、巩固革命阵地、创建地方新政权中发挥了十分重要的作用。

哈尔滨人民积极参军参战。

在中共中央以及东北局的领导下,哈尔滨人民响应党的“一切为了支援前线”“一切为了战争胜利”的号召,以前所未有的积极性和创造精神,克服重重困难,进行了各类支前工作,做到了“要钱给钱,要物出物,要人有人”,为支援全国解放战争作出了重要贡献。

(作者系中国中共党史人物研究会常务理事、黑龙江省政协文化文史和学习委员会副主任、哈尔滨市决策咨询委员会城市历史文化专家组组长)

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04 春种木耳秋养蘑 职工腰包鼓起来2023/11/02

春种木耳秋养蘑 职工腰包鼓起来2023/11/02 长城国家文化公园建设的“山西方案”2023/03/10

长城国家文化公园建设的“山西方案”2023/03/10 今天是20220222正月二十二星期二 具体怎么回事?2022/02/22

今天是20220222正月二十二星期二 具体怎么回事?2022/02/22

- 寒风中这一幕让人感慨:这才是青春的样子!

- 杜尔伯特蒙古族自治县康泰粮库经理孙光亮接

- 潮头观澜丨这座主媒体中心,如何打造冬奥记

- 亲望亲好 邻望邻好——中国同中亚五国建交3

- 强军一席话丨军队要能打仗 打胜仗

- 习近平向哈萨克斯坦总统托卡耶夫致口信

- 微视频丨逐梦冬奥

- 《改变中国的力量》之人民至上篇:美好生活

- 中国担任联合国安理会11月轮值主席

- 建站将启,全力备航,三船保障

- 金融监管总局发布商业银行资本管理办法

- 国务院印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》

- 美国国务院发言人:美国希望与俄罗斯恢复军控对话

- 阿根廷将再次使用人民币偿还到期外债

- 塞尔维亚总统武契奇签署法令解散国民议会

- 哥伦比亚、智利召回驻以色列大使,玻利维亚宣布与以断交