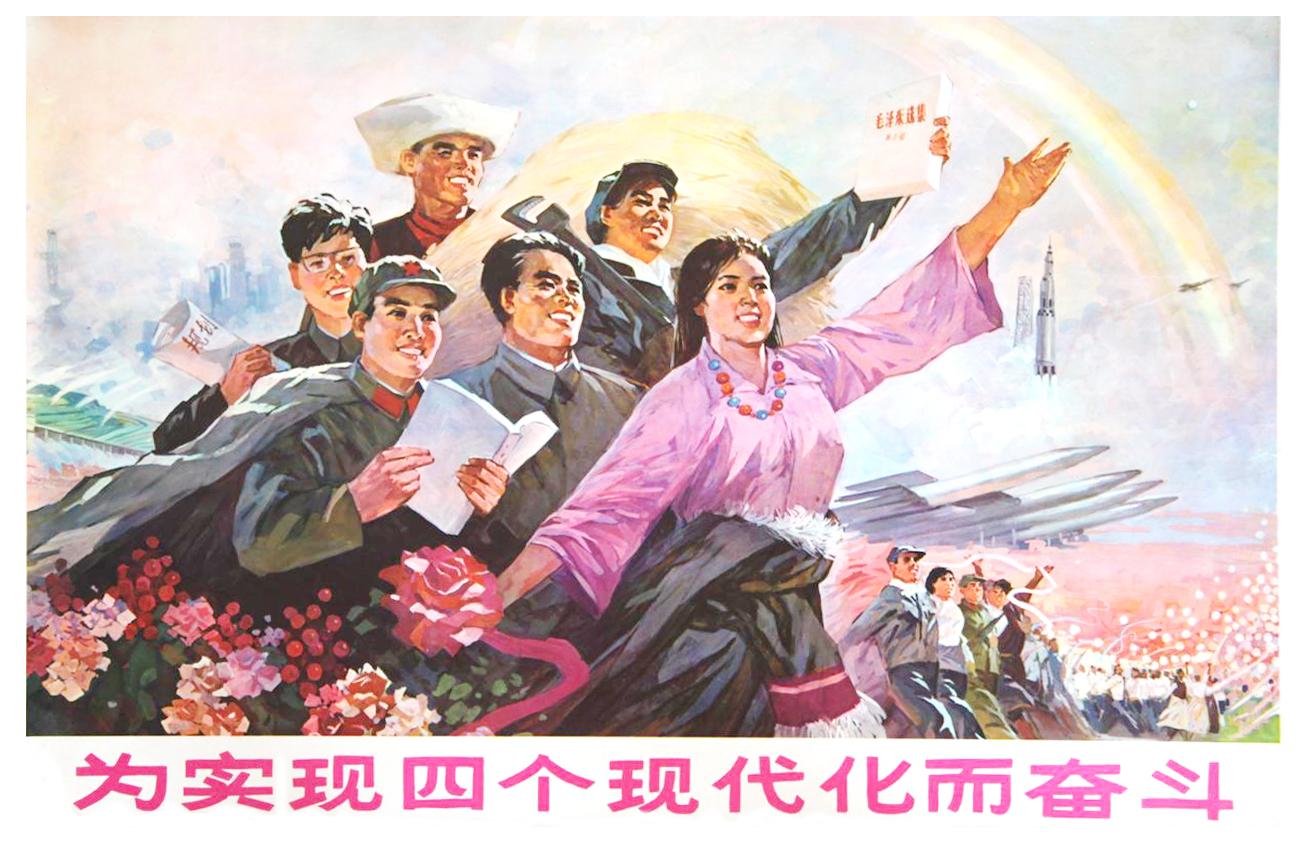

当年的“四个现代化”宣传画

在中国实现现代化,是中国共产党和中国人民百年来追求的奋斗目标。中国共产党人对现代化这一过程的理解、思考与奋斗,是在实践中不断深化和发展的。“四个现代化”,作为特定历史时期全党全国人民进行社会主义建设的构想和目标,具有重要的现实意义和深远的历史意义。“四个现代化”构想和目标的确立,为中国经济社会发展设立了具体、明确的战略目标,是我国社会主义现代化建设的成功尝试,具有很强的感召力和凝聚力,为探索中国特色社会主义道路奠定了重要基础,也为推进中国式现代化建设留下了有益的经验和启示。

随着国家大规模经济建设帷幕的拉开,关于国家现代化建设新构想的雏形逐渐成型。以毛泽东、周恩来为代表的中国共产党人,顺应时代发展潮流,在延续社会主义工业化战略选择的基础上,顺势提出了我国现代化建设的新目标——实现“四个现代化”。通过新中国成立以来不同时期对“四个现代化”基本内涵的表述,可以看出“四个现代化”构想和目标的提出和发展,经历了一个内容变化和反复确定的过程。

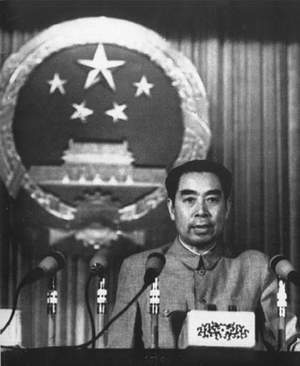

1954年9月,周恩来在一届全国人大一次会议上作《政府工作报告》

1954年9月,毛泽东在一届全国人大一次会议开幕词中指出,“准备在几个五年计划之内,将我国现在这样一个经济上文化上落后的国家,建设成为一个工业化的具有髙度现代化程度的伟大国家。”周恩来在一届全国人大一次会议《政府工作报告》中首次提出“四个现代化”:“我国的经济原来是很落后的。如果我们不建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防,我们就不能摆脱落后和贫困,我们的革命就不能达到目的。”这是周恩来代表党和政府首次提出“四个现代化”,虽然内容上与之后的“四个现代化”并不完全一致,却预示着国家发展一个新阶段的到来。这对于鼓舞全国人民士气,恢复和发展国民经济,改善人民生活,巩固新生政权都发挥了重要作用。1956年党的八大通过的党章,把“使中国具有强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防”写进了党章总纲中。

1957年2月27日,毛泽东发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》讲话

1957年2月27日,毛泽东在最高国务会议第十一次(扩大)会议《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中提出,“将我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”。同年3月,毛泽东在全国宣传工作会议上提到“我们一定会建设一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”。这两次讲话,没有强调“现代化的交通运输”“现代化的国防”,但增加了“现代科学文化”。1957年8月,周恩来在北戴河主持召开国务院常务会议,他在会上讲到工业的时候,讲明了工业是“包括交通运输在内”的,还说明“交通运输是要先行的,但要全面安排”。因此,交通运输的现代化就包含在工业现代化之内,不再单独列出。面对世界形势向更加和平的方向发展,为了集中力量发展经济,周恩来提出要把国防工业放慢一些,于是在之后几年时间里,暂时不提国防现代化。1958年5月,中共八大二次会议正式提出社会主义建设的总路线,提出“尽快地把我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家。”原来的“四个现代化”,演变成了“三个现代化”。

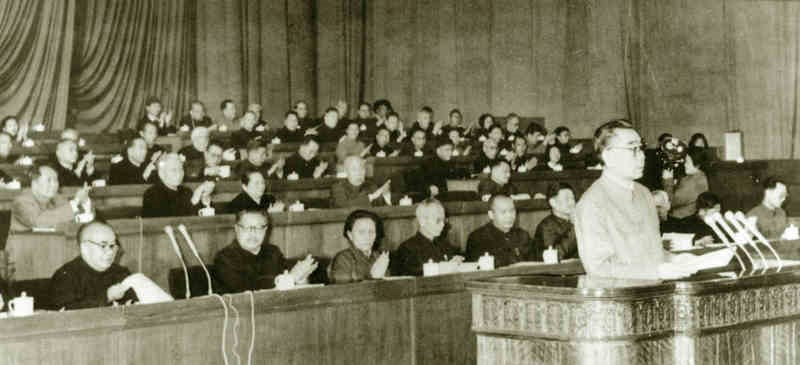

1964年12月21日,周恩来在三届全国人大一次会议上作《政府工作报告》

“四个现代化”提法的逐步丰富和完善?主要来自于对“大跃进”和“人民公社化”运动的不断总结和反思。1959年底,为了进一步总结经验教训,深入研究我国社会主义现代化建设的基本规律,毛泽东号召领导干部学习苏联《政治经济学(教科书)》?并亲自组织了一个读书小组?边读边议。毛泽东在边读边议苏联《政治经济学(教科书)》第三版社会主义部分时认为,前一时期的“三个现代化”需要再加上“国防现代化”。周恩来在学习讨论发言中,联系苏联的建设经验和教训,对我国社会主义建设进行了理论上的反思和总结,提出“四个现代化”的主要内容是“工业、农业、科学、国防四个现代化”。1959年12月24日,周恩来在黑龙江省厅局长以上干部会议上作报告时,首次提出了“四个现代化”的基本内涵,即“使我们的国家更快地成为具有现代工业、现代农业、现代科学文化和现代国防的社会主义强国”。1960年3月18日,毛泽东在谈话中又重申了“四个现代化”的提法。他说:“使我们可以建设我们国家现代化的工业、现代化的农业、现代化的科学文化和现代化的国防。”1963年1月,周恩来在上海市科学技术工作会议上的讲话中,将“科学文化现代化”完善表述为“科学技术现代化”?从而使得“四个现代化”的提法更加准确。1964年12月21日,周恩来在三届全国人大一次会议上作《政府工作报告》时,正式向全国人民宣布:“在不太长的历史时期内,把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国,赶上和超过世界先进水平”。“四个现代化”基本内涵正式确定。1975年1月,周恩来在四届全国人大一次会议《政府工作报告》中,再次发出“在本世纪内,全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化,使我国国民经济走在世界的前列”的号召。“四个现代化”的提法一直延续下来,成为我国社会主义建设的战略目标,成为那一时期全国人民的自觉行动口号和奋斗目标。

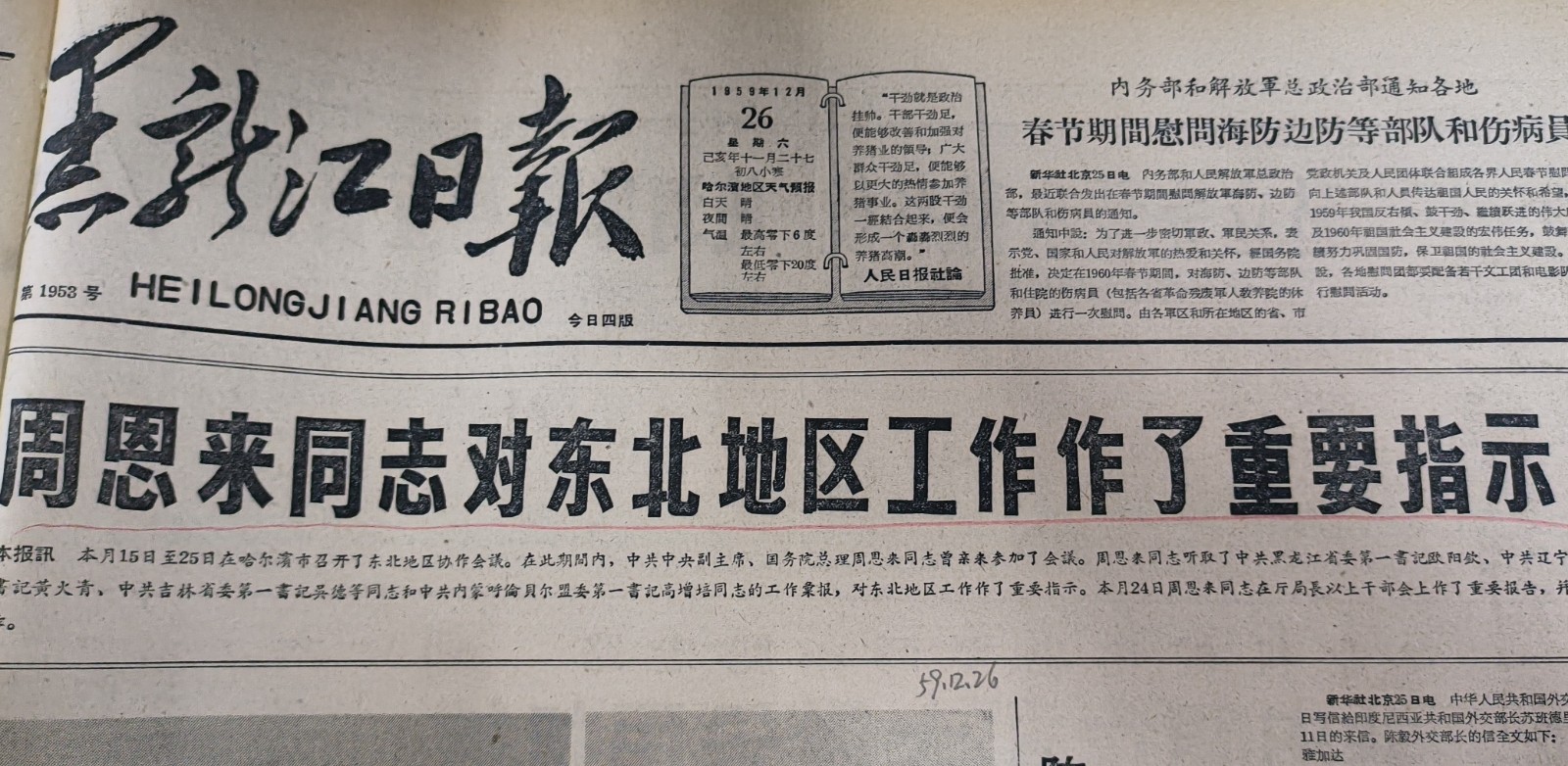

1959年12月26日《黑龙江日报》的报道

1959年,周恩来有机会在黑龙江省厅局长以上干部会议上作报告,同东北地区协作会议的召开有关。1959年12月15至25日,东北地区协作会议在哈尔滨召开。中共中央副主席、国务院总理周恩到哈尔滨参加会议,并听取了中共黑龙江省委第一书记欧阳钦、中共辽宁省委第一书记黄火青、中共吉林省委第一书记吴德和中共内蒙古自治区呼伦贝尔盟第一书记高增培的工作汇报,对东北地区的工作作了重要指示。1959年12月24日,周恩来在黑龙江省厅局长以上干部会议上作了重要报告。他在这个报告中首次提出了“四个现代化”的最新内涵:“我们处在这样的国际国内形势下,需要加快建设我们的国家,使我们国家更快地成为具有现代工业、现代农业、现代科学文化和现代国防的社会主义强国。”“四个现代化”经过演变后形成的基本内涵,正是周恩来在三届全国人大一次会议正式宣布前在黑龙江先期提出来的。由此可见,黑龙江是“四个现代化”基本内涵的“先期提出地”。

1978年12月,邓小平在中共十一届三中全会上

20世纪60年代初,以毛泽东、周恩来为代表的中国共产党人提出“四个现代化”构想和目标,是在工业化进程中适应世界现代化发展潮流,探索我国现代化特色的必然产物,是社会主义现代化建设的主体框架。改革开放以来,以邓小平为代表第二代领导集体,继承和发展第一代领导集体的探索成果,从我国社会主义初级阶段的实际出发,对第一代领导集体设计的中国社会主义现代化蓝图作了修正和补充,使之进一步完善和具体化,提出了“中国式现代化”,即建设“小康社会”的奋斗目标。它不是对“四个现代化”的否定,而是在对实现“四个现代化”的实践进程进行新思考的基础上提出的关于中国社会主义现代化建设的总体指导思想。

在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,对“四个现代化”构想提出和发展的历史过程,进行回溯分析和深入、具体的研究,有助于我们更好地理解、把握在社会主义现代化进程中党的第一代领导集体是如何推动马克思主义中国化时代化历史进程的,也有利于为我们深入研究和探索新时代视域下的马克思主义中国化时代化问题,加快推进中国式现代化建设提供新的研究视角和研究方法。

图片由作者提供

(作者何伟志系中国中共党史人物研究会常务理事、黑龙江省政协文化文史和学习委员会副主任)

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04 “雪孩子图书馆奇妙夜”让小读者过一个不一样的“六一”2023/06/02

“雪孩子图书馆奇妙夜”让小读者过一个不一样的“六一”2023/06/02 长城国家文化公园建设的“山西方案”2023/03/10

长城国家文化公园建设的“山西方案”2023/03/10 今天是20220222正月二十二星期二 具体怎么回事?2022/02/22

今天是20220222正月二十二星期二 具体怎么回事?2022/02/22

- 寒风中这一幕让人感慨:这才是青春的样子!

- 杜尔伯特蒙古族自治县康泰粮库经理孙光亮接

- 潮头观澜丨这座主媒体中心,如何打造冬奥记

- 亲望亲好 邻望邻好——中国同中亚五国建交3

- 强军一席话丨军队要能打仗 打胜仗

- 习近平向哈萨克斯坦总统托卡耶夫致口信

- 微视频丨逐梦冬奥

- 《改变中国的力量》之人民至上篇:美好生活

- 中国与阿根廷签署共建“一带一路”合作规划

- 我国民用无人机领域首项国标发布

- 筑牢西南生态安全屏障为何如此重要

- 今年全国高考报名1291万人 创历史新高

- 俄称击退乌对俄境内袭击 乌暂无回应

- 海外市场订单下滑 英国制造业PMI持续萎缩

- 拓中澳贸易商机 2023澳中博览会将于9月举办

- 法德要求科索沃北部4座城镇重新进行选举