习近平总书记指出,要“坚持共建共治共享方向,聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题,深入推进市域社会治理现代化,深化平安创建活动,加强基层组织、基础工作、基本能力建设,全面提升平安中国建设科学化、社会化、法治化、智能化水平,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感”。市域社会治理是国家治理在市域范围的具体实施,是国家治理的重要基石。改革开放40多年来,随着我国经济社会不断发展和城镇化水平不断提升,各类要素越来越向市域聚集,市域社会治理愈益成为国家治理的重要维度和基础性工程,推进市域社会治理现代化的重要性和急迫性更加凸显。

党的十九届五中全会提出:“加强和创新市域社会治理,推进市域社会治理现代化。”中共中央印发的《法治社会建设实施纲要(2020—2025年)》在“推进社会治理法治化”部分中明确提出,“推进多层次多领域依法治理”,“开展市域社会治理现代化试点,使法治成为市域经济社会发展的核心竞争力”。法治是治国理政的基本方式,市域社会治理需要在法治层面率先突破。从实际情况看,对于一些重大矛盾风险、疑难复杂问题,基层往往很难解决,而市域层面具有较为完备的社会治理体系,在法律政策手段等方面统筹能力更强,具有解决社会治理中重大矛盾问题的资源和能力。综合运用法治思维和法治方式解决市域社会治理中的重大矛盾问题,全面提升市域社会治理的法治化水平,在法治轨道上推进市域社会治理现代化,是落实国家治理顶层设计的重要抓手和突破口,也是全面贯彻落实习近平法治思想的必然要求。

在法治轨道上推进市域社会治理现代化,关键要以习近平法治思想为指导,坚持党对市域社会治理的全面领导,坚持以人民为中心的发展思想,加快形成法治完备、行政高效、自治发达、科学智能的治理格局。在此进程中,需要把握好以下几个方面。

完善市域社会治理制度规范体系。“小智治事、中智治人、大智立法”。要以法律制度为依托来构建完善的市域社会治理制度体系,充分发挥地方性法规、地方政府规章在市域社会治理中的作用,充分发挥地方立法权在推进市域社会治理现代化中的作用。区别于以往的立法确认、服务改革,把握新时代改革与法治的关系,以地方立法引领市域社会治理的改革。根据立法法的相关规定,着眼良法善治,加强市域社会治理的制度供给,在确保法治统一的同时,善用地方立法权解决地方治理中的差异性难题,完善市域社会治理的制度规范。中央立法必然要兼顾全局,地方立法则能够着眼一域,应充分运用相应立法权,依据上位法的精神、结合地方实际特点,制定体现市域特色、符合市域实际的良法,形成更具针对性、操作性、有效性的市域社会治理制度规范体系。在这一过程中,必须处理好中央立法与地方立法的关系,为执法、司法和守法提供确定性规范指引,增强地方性法规、地方政府规章的可操作性,为市域社会依法有效治理提供支撑和保障。

构筑市域社会矛盾纠纷多元化解机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”,发展矛盾纠纷多元化解机制,促进社会和谐稳定。通过发挥市一级的统筹协调以及资源优势,构建行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构以及基层调解组织之间的沟通协同机制,有效应对城乡区域发展过程中各类新型社会矛盾风险的挑战,依法有效化解社会矛盾纠纷。着力防范化解重大风险,将市域作为防范化解风险的关键层级,健全风险识别预警、内部防控、协同化解、应对处置等机制。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,将新时代“枫桥经验”的生动实践从县域扩大到市域、从民事纠纷拓展到行政和刑事纠纷、从诉前为主延伸到审判执行的全过程,妥善化解各种社会矛盾纠纷。立足涉农审判服务“三农”,统一城乡居民人身损害案件赔偿标准,依法审理好食品药品、安全生产、交通安全、产权保护等案件,积极传递民生司法温度,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

搭建市域社会治理法治化的保障体系。实现市域社会治理法治化,离不开一支高素质的法治工作队伍,包括处在法治实践最前沿的法治专门队伍和法律服务队伍。针对满足人民群众日益增长的高品质、多元化法律服务需求存在体系性不足问题,着眼保障市域社会治理现代化发展的目标,完善公共法律服务体系,引导法律服务工作者坚持正确的政治方向,依法依规诚信执业,认真履行社会责任。拓展公共法律服务的途径,大力推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设,使其成为人民群众获取公共法律服务的窗口和渠道。丰富公共法律服务的内容,立足于人民群众的差异性和多元化需求,重点开发并提供公共法律服务。保证公共法律服务人才和机构的供给,地方人民政府应根据实际情况,通过政府服务、政府间协议、特许经营、合同承包、补助补贴等方式提升公共法律服务的能力和水平。创新公共法律服务评价机制,统一公共法律服务质量标准,对公共法律服务作出客观、公正评价,通过激励机制激发公共法律服务工作者的工作积极性。

构建市域社会治理法治化的科技支撑体系。以新型信息技术为代表的各种新技术蓬勃发展,为市域社会治理法治化提供了新机遇和新动能。科技与法治的结合,生动体现了市域社会治理中工具理性和价值理性的统一。在科技发展的推动下,市域社会治理体系呈现更加开放的形态,包括治理的主体、方式、监督和反馈等各个环节。为此,应在厘清科技应用法律边界的基础上,将技术贯穿于市域社会治理的立法、行政、司法、守法各个环节,形成上下贯通的科技支撑体系,为市域社会治理法治化提供坚实保障。科技手段能够提升制度形成的科学性、行政执法的精准性、司法审判的合理性、普法守法的有效性,并能有效提供更加多元、更加优质、更加便捷的法律服务。充分发挥科技支撑作用,提高市域社会治理法治化水平,加深对市域社会运行的规律性认识,让技术更好地服务城市居民的美好生活,同时让法治借助技术切实助力市域社会治理现代化。

行政拘留5日!嫩江一台球厅在疫情防控期间违规经营2021/12/13

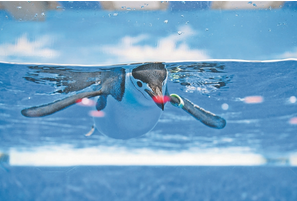

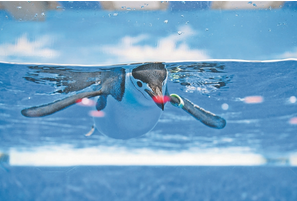

行政拘留5日!嫩江一台球厅在疫情防控期间违规经营2021/12/13 带“帽子”的小企鹅2022/07/18

带“帽子”的小企鹅2022/07/18 广电总局:古装剧服装要符合史实 反对以“流量”选演员2022/07/06

广电总局:古装剧服装要符合史实 反对以“流量”选演员2022/07/06 今天是20220222正月二十二星期二 具体怎么回事?2022/02/22

今天是20220222正月二十二星期二 具体怎么回事?2022/02/22

- 寒风中这一幕让人感慨:这才是青春的样子!

- 杜尔伯特蒙古族自治县康泰粮库经理孙光亮接

- 潮头观澜丨这座主媒体中心,如何打造冬奥记

- 亲望亲好 邻望邻好——中国同中亚五国建交3

- 强军一席话丨军队要能打仗 打胜仗

- 习近平向哈萨克斯坦总统托卡耶夫致口信

- 微视频丨逐梦冬奥

- 《改变中国的力量》之人民至上篇:美好生活

- “清朗·2022年暑期网络环境整治”专项行动启动

- 我国降雨重心东移 南方高温再度发展

- 上半年18455亿元到账 留抵退税精准助企纾困

- 我国水土流失地区主色调由“黄”变“绿”

- 土耳其总统:若瑞典芬兰不满足条件 将冻结其入约进程

- 德国每年为气候变化“买单”66亿欧元

- 阿联酋总统穆罕默德访问法国 聚焦能源供应议题

- 阿富汗一天内发生三次地震 至少10人受伤